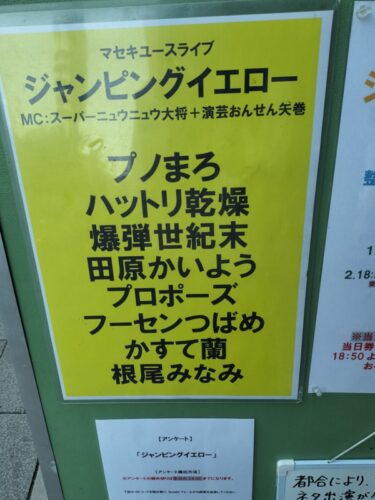

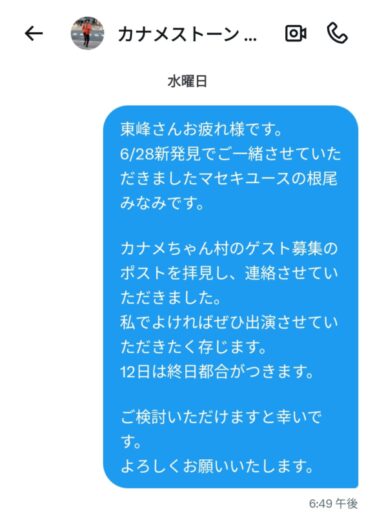

芸歴1年目のある日。Xのフォロワーは2ケタ代、出演するライブといえばお金を払えば誰でも出られるフリーライブばかりだった頃の私に、一通のDMが届いた。

いわゆる『女芸人ライブ』のオファーだった。

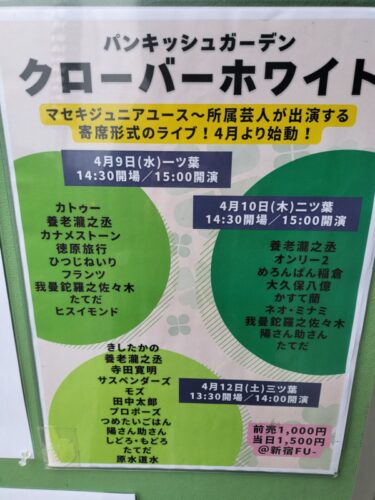

女芸人ライブとは、出演者が女性芸人ばかりで構成されたライブである(たまに男女コンビがいるときもある)。

当時の私は、男女平等が謳われる令和の世で、女性の芸人ばかりを集めてライブをするということに違和感があった(ちなみにTHE Wには出場している。理由は本筋にはあまり関係がないので簡潔に書くが、①日テレのスター発掘オーディション的な側面が大きい②優勝した後の番組出演オファーなどのバックアップがある、等が理由である)。

私はDMに返信しなかった。

それ以降も、たまに届く女芸人ライブのオファーはすべて捨てている。

芸人になって気づいたことは、私が思っている以上に世間は私を『女芸人』として見ているということ。

漫才師と話しているとき、私はコント師なのだと感じることがある。ネタ中ほとんどがアドリブだという漫才師と話したときには、コント師としては中々真似できないなと思った。

コンビ芸人と話しているとき、私はピン芸人なのだと感じることがある。コンビ芸人がネタ合わせのために公民館を借りたという話を聞いたときには、ピン芸人は一人で練習できるから楽だなと思った。

だが男性の芸人と話しているとき、私は『女芸人』なのだと感じることはほとんどない。もちろん全くないわけではないが、周りからは『コント師』や『ピン芸人』よりも『女芸人』として見られることが圧倒的に多いことに違和感を覚える。

とはいえ、お笑い界は体感として男性芸人9割、女性芸人1割くらいなので、マイノリティである女性芸人が『女芸人』とひとくくりにされやすいのは理解できる。

ただ、私の芸人としてのアイデンティティに「女芸人であること」は決して大きな比重を占めているわけではない。

日本で左利きの人は1割ほどと言われている。例えばそんな左利きの芸人が『左利き芸人限定ライブ』ばかりにオファーされたら、「いや確かに自分は左利きだけれど、そこを売りにしているわけではないし……」と思うのではないか。それと同じ違和感が私にずっと付きまとっている。

それなのに『左利きライブ』がなくて『女芸人ライブ』ばかりが存在するのは、やはり後者に一定の需要があるからではないか。

例えば女性芸人のネタで過剰に笑うお客さんがいる。「これ本当にお客さんに伝わっているのか?」というボケややり取りだったとしても。だが私にとってはこのような環境でウケても手ごたえはないし、スベっても学びがない。

自分より一回りも二回りも年下の女性芸人を出待ちするお客さんもいる。以前ライブの帰り道に声をかけられて写真撮影を依頼されたことがあったが、反射的にお断りした。そういったこともあり、入り待ち・出待ちでの写真撮影は男女問わずすべてお断りしている。

周りの男性芸人についても思うことがある。男性の芸人から「これはどうなんだろう」となるような性差にまつわるイジリをされた場合、どうやって返せばいいのか悩むことがある。ただお客様の目の届かない場所でのイジリは気にしていたらキリがないので、ある程度は割り切るようにしている。

しかし平場でそのようなイジリをされた場合、私が何事もないかのように受け流すことで、私に向けられたイジリであったとしても、それが女性のお客さんの方に向いてしまう可能性がある。上手く返せることができればいいのだが、まだうまくいった試しがない。

しかし『女芸人であること』は必ずしも障壁であるというわけではない。

ほとんどが男性である芸人の世界で、女芸人は女性であるというだけで目立つ。芸人は人と違うことが武器になるから、女性であるというだけで一つの武器を持っていることになる。

先月、芸人が2組ずつ登場してネタで対決し、お客さんの投票で勝敗を決めるというライブに出演させていただいた。

私は「女性ピン芸人枠」として、八幡カオルさんと対決させていただいた。

私はまだ芸歴2年目。ライブの主催者さんが普段マセキでお世話になっている作家さんということもあるかもしれないが、普通であれば私のようなキャリアの浅い芸人が、実力も実績もある八幡さんと対決させていただくことはできないだろう。私がもし女性ではなかったら、八幡さんと1vs1でネタバトルさせていただく機会はなかったと思う。

THE Wという大会もあるし、私が女性であることでいろいろなチャンスを頂いているというのも事実だと思う。

いつかやってみたいライブがある。

それは、出演芸人もお客様も全員女性のライブ。

ネタを作っていて、「これは女性に共感してもらえそうだな」というボケや展開が思いついたりすることがあるが、多くの人に伝わるネタであるかどうか考えた末ボツにすることがある。

ただお客様を集めてこのライブを主催するためには、まだ私の知名度も実力も足りない。需要があるかどうかも分からない。

いつか私が賞レースやメディアで結果を残し、ある程度お客様を呼べるような芸人になれるようにこれからも頑張っていくつもりだ。